Fördermittel für Vereine: Von der Idee zur Finanzierung

Kurzbeschreibung

Ihr habt in eurem Verein eine tolle Projektidee – aber das nötige Geld fehlt? Ob für neue Projekte, Anschaffungen oder langfristige Vorhaben – wenn ihr wisst, wie es geht, ist Fördermittelakquise kein Hexenwerk. In diesem Artikel zeigen wir Schritt für Schritt, wie ihr aus einer Idee ein förderfähiges Projekt macht und euch die passende Finanzierung sichert.

Förderantrag „Schritt für Schritt“

Ihr habt das passende Förderprogramm gefunden und wollt nun einen Antrag schreiben. Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigt euch, wie ihr vorgehen könnt:

1. Eine starke Projektidee

Ein überzeugender Förderantrag beginnt mit einer starken Projektidee. Stellt euch folgende Fragen:

- Was genau wollen wir erreichen?

- Welches gesellschaftliche Problem oder welchen Bedarf sprechen wir an?

- Welche bedürftigen Zielgruppen profitieren von dem Projekt?

- Was ist neu, besonders oder innovativ?

Praxistipp: Formuliert die Idee so, dass auch Außenstehende sie sofort verstehen. Ein klarer Titel und ein kurzer, prägnanter Pitch helfen.

2. Die richtige Förderung finden

Mit einem durchdachten Projekt könnt ihr gezielt nach passenden Fördermöglichkeiten suchen. Nutzt verschiedene Wege, um keine Chance zu verpassen:

- Förderdatenbanken durchsuchen – siehe auch die Artikel: „Ausschreibungen, Förderpreise und Wettbewerbe“ und „Fördersuche online“.

- Beratungsstellen kontaktieren

- Förderrichtlinien genau lesen: Habt ihr den Zweck und die Ziele der Förderung verstanden? Passt euer Projekt dazu?

- Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner notieren

- Fristen im Kalender markieren

3. Antrag erstellen

Ein gut geplantes Projekt zahlt sich aus – und macht Eindruck beim Fördermittelgeber:

- Projekt klar definieren

- Meilensteine festlegen

- Realistische Zeitplanung

- Nachvollziehbarer und realistischer Finanzplan

- Eigenanteil klären, ggf. ehrenamtliches Engagement benennen

- Evaluation: Messbarer Nutzen für die Zielgruppen

- Nachhaltigkeit aufzeigen

- Berichterstattung und Gemeinkosten mitdenken

- Team zusammenstellen

Praxistipp: Beginnt die Antragstellung frühzeitig und haltet engen Kontakt zu den Förderstellen, um Verzögerungen zu vermeiden. Je konkreter eure Antworten, desto besser die Chancen. Euer Antrag muss die Förderinnen und Förderer überzeugen. Konzentriert euch auf klare Sprache und nachvollziehbare Argumente. Ein roter Faden ist wichtiger als komplizierte Formulierungen.

4. Förderzusage = Los geht’s!

Mit der Zusage fängt das Projekt erst richtig an! Jetzt heißt es: umsetzen, dokumentieren, berichten. Viele Förderstellen wollen:

- Belege über Ausgaben

- Zwischen- und Abschlussberichte

- Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Logo der Förderung auf Flyern)

Praxistipp: Dokumentiert alles gut. Das spart euch am Ende viel Stress und zeigt, dass ihr zuverlässig arbeitet.

Typische Fallstricke vermeiden

Viele Anträge scheitern an vermeidbaren Fehlern. Etwa die Hälfte aller Anträge scheitert an grundlegenden formalen oder inhaltlichen Mängeln.

❌ Zu spät mit der Planung begonnen

❌ Förderrichtlinien nicht beachtet

❌ Fristen verpasst

❌ Kosten unterschätzt

❌ Budget zu niedrig oder zu hoch angesetzt

❌ Eigenanteil vergessen

❌ Keine klaren Ziele definiert

❌ Zeitplan ist unrealistisch

So macht ihr es besser

Die erfolgreiche Antragstellung folgt einem klaren Muster. Mit der richtigen Herangehensweise steigen eure Chancen deutlich.

✅ Frühzeitig planen

✅ Beratung nutzen

✅ Realistisch kalkulieren

✅ Kontakt zum Förderer aufnehmen, zu Online-Sprechstunden-Terminen gehen

✅ Partnerinnen und Partner einbinden

✅ Schreibt in einfacher, klarer Sprache

✅ Findet attraktive Titel und Überschriften

✅ Zeigt Wirkung auf: Warum ist das Projekt wichtig?

Tipps für die Fördermittelakquise

Die Erfahrung zeigt: Der Einstieg in die Fördermittelakquise braucht Zeit und Geduld. Mit der richtigen Strategie könnt ihr Schritt für Schritt erfolgreicher werden.

1. Klein anfangen

Der erste Antrag muss nicht gleich das Großprojekt sein. Sammelt Erfahrungen mit überschaubaren Projekten.

2. Netzwerke nutzen

Ihr müsst das Rad nicht neu erfinden. Lernt von den Erfahrungen anderer und tauscht euch aus. Fragt andere Vereine, kontaktiert Beratungsstellen und bindet bei euren Anträgen lokale Partnerinnen und Partner ein.

3. Dokumentation von Anfang an

Eine gute Dokumentation hilft nicht nur bei der Abrechnung. Sie ist auch wichtig für künftige Anträge. Das gehört dazu:

- Fotos machen

- Presseartikel sammeln

- Teilnehmendenlisten führen

- Logbuch eures Vorgehens führen: Was habt Ihr wann gemacht und warum? –> Hilft beim Schreiben eines Projektberichts.

4. Langfristig denken

Entwickelt eine Förderstrategie für euren Verein. Plant über das einzelne Projekt hinaus:

- Folgeprojekte mitdenken

- Strukturen aufbauen

- Eventuell Fachbeirat und/oder Jugendbeirat einbeziehen

- Handreichungen für Mitwirkende und Projekt-Netzwerke erstellen

- Kompetenzen entwickeln

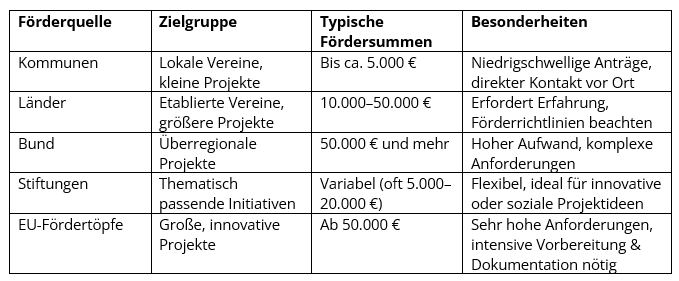

Die wichtigsten Förderquellen

Es gibt eine Vielzahl von Fördertöpfen – von der Kommune bis zur EU. Für neugegründete Initiativen (möglicherweise noch ohne Rechtsform) und Einsteiger zum Thema Fundraising empfiehlt sich, zunächst kleinere lokale Fördertöpfe der Kommune oder von lokalen Stiftungen zu nutzen. Mit wachsender Erfahrung könnt ihr auch größere Förderungen angehen.

Weitere Tipps zu verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten findet ihr im Artikel „So beschafft ihr erfolgreich Geld für euren Verein“. Zudem gibt es Artikel zu den Themen „Fördersuche online” sowie „Ausschreibungen, Förderpreise und Wettbewerbe“.

Kommunale Fördertöpfe

Gerade bei Neugründungen und kleineren Fördersummen haben Förderanträge auf kommunaler Ebene die besten Erfolgsaussichten. Hier sind die Anträge meist einfach zu bearbeiten, und ihr habt direkte Kontakte vor Ort. Die Fördersummen belaufen sich hier typischerweise pro Antrag im Bereich von 500-5000 €.

Typische Anlaufstellen für kommunale Fördertöpfe sind zum Beispiel:

- Quartiersmanagement

- Stadtteilfonds

- Lokales Freiwilligenzentrum oder Förder-/Beratungsstellen für Bürgerschaftliches Engagement

- Agenda 21/2030-Gruppen

- Klimaschutzprogramme

- Biodiversitätstöpfe

- Mobilitätsfonds

- Bürgerbeteiligungsbudgets

Zusammengefasst: unkomplizierte Antragsverfahren, persönliche Kontakte möglich, bietet tolle Möglichkeiten zur Vernetzung vor Ort, Antragssumme typischerweise < 5000€.

Staatliche Fördertöpfe (Land und Bund)

Wenn ihr erste Erfahrungen gesammelt habt, könnt ihr größere Fördersummen aus Landes- und Bundesmitteln beantragen. Diese Ebene eignet sich besonders für etablierte Vereine mit Projekterfahrung und Referenzen, gerade wenn es um längerfristige Projektförderung insbesondere auch von Personalressourcen geht.

Wichtige Förderbereiche

- Umwelt- und Naturschutzförderung

- Klimaschutz

- Soziale Gerechtigkeit

- Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)

- Inklusion, Barrierefreiheit

- Demokratie & Mitbestimmung

- Integration & Teilhabe

- Engagement-Förderung

- Modellprojekte

Stiftungen und kirchliche Förderung

Neben staatlichen Fördermitteln gibt es viele weitere privatwirtschaftliche Fördermittelgeber. Oft sind die Antragsverfahren hier weniger komplex und die Chancen auch neue, innovative Projektideen auch von kleineren Organisationen gefördert zu bekommen, sind höher.

Nicht-staatliche Förderwege:

- Bürgerstiftungen vor Ort

- Kirchliche Fördertöpfe

- Thematische Stiftungen

- Umwelt- und Sozialstiftungen

EU-Förderungen

Mit zunehmender Erfahrung kann auch ein Blick auf europäische Fördertöpfe lohnenswert sein – besonders wenn ihr euch mit anderen Organisationen auf internationaler Ebene vernetzen möchtet. Die EU fördert vor allem grenzüberschreitende Projekte, etwa in den Bereichen Umwelt, Klima, Bildung oder zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit. Die Antragsverfahren sind oft komplexer und in vielen Fällen mehrsprachig, bieten dafür aber auch umfangreiche Fördermöglichkeiten – gerade für größere Projekte mit europäischer Relevanz.

Zentrale Förderprogramme auf EU-Ebene sind zum Beispiel:

- Erasmus+ – unterstützt Partnerschaften zwischen Organisationen, z. B. im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung oder Berufsorientierung im Umweltbereich. Besonders niedrigschwellig sind hier die „kleineren Partnerschaften“. Weitere Infos

- LIFE-Programm – das zentrale Förderinstrument der EU für Umwelt-, Klima- und Energieprojekte. Unterstützt werden u. a. Maßnahmen zu Biodiversität, Kreislaufwirtschaft, Energieeffizienz oder Klimaanpassung. Weitere Infos

- EU-Kommunal-Kompass – eine Plattform, die umfassende Informationen zu aktuellen Fördermöglichkeiten auf EU-Ebene bietet und eine praktische Förderdatenbank enthält. Weitere Infos

Förderthemen auf EU-Ebene (Auswahl):

- Umwelt- und Naturschutz

- Klimaschutz und Energiewende

- Anpassung an den Klimawandel

- Bildung & berufliche Qualifikation für die „Green Economy“

- Nachhaltige Mobilität

- Nachhaltiges Wirtschaften

Gerade Projekte mit internationaler Ausrichtung oder thematischer Nähe zu den EU-Zielen (z. B. European Green Deal) haben hier gute Chancen. Für Einsteiger empfiehlt es sich jedoch, vor einem EU-Antrag erst einmal Erfahrungen auf nationaler Ebene zu sammeln.

Zusammenfassung

Um euch einen schnellen Überblick über die verschiedenen Förderquellen und ihre Besonderheiten zu geben, findet ihr hier eine kompakte Tabelle:

Fazit: Fördermittel einholen ist Teamwork mit Köpfchen

Ihr müsst keine Profi-Fundraiser sein, um Fördermittel erfolgreich einzuwerben. Was ihr braucht: eine gute Idee, klare Planung und den Mut, loszulegen. Holt euch Unterstützung im Team oder fragt erfahrene Vereine – oft helfen schon kleine Tipps enorm weiter!

Über den Autor:

Frank BraunBerater, Moderator und Motivator

Frank Braun ist Vorstand von Transition Netzwerk e.V. und Mitglied im Ko-Leitungskreis der Transition-Town-Bewegung für den deutschsprachigen Raum. Er war viele Jahre als Eine-Welt-Promotor für Mittel- und Oberfranken-West tätig. Er arbeitet als Berater, Moderator und Motivator rund um die Frage, wie wir Lösungsstrategien für eine zukunftsfähige Gesellschaft wirksam umsetzen können. Dabei liegt sein Schwerpunkt auf den Themenfeldern nachhaltige Unternehmensführung, nachhaltige Beschaffung, Funding für gemeinnützige Einrichtungen, Veränderungsmanagement in Organisationen und Kulturwandel als Grundlage für den öko-sozialen Wandel.